こんにちは。無理やあブログ管理者の無理やあです。

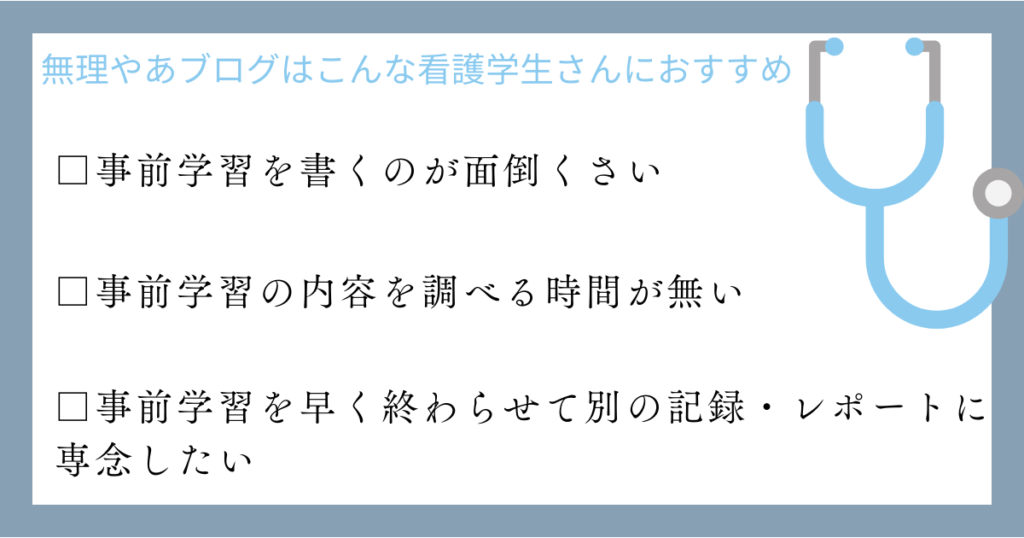

この無理やあブログは、記事をそのまま書いてもらえば看護実習の事前学習ノートが仕上がるブログです。

事前学習は、看護実習には提出が欠かせないものです。しかも・・なのに!!普段から何かしらの課題やレポート提出に追われる看護学生さん、この無理やあブログはその事前学習を仕上げるために活用できます。

無理やあ!!事前学習・・無理やあ!!という看護学生さんは是非見て活用してください。

今回のテーマは『肺炎の看護実習の事前学習ノートに書くべきポイント 7項目』です。

看護実習では、受け持ち患者さんが肺炎である場合が多いと思います。また、既往として肺炎があり、事前学習に肺炎についてまとめる必要がある時も多いですよね。今回は肺炎を事前学習にまとめやすいように簡単に記事にしました。

実習担当の看護師さんから、肺炎の患者さんの病態や看護、その根拠を聞かれたときに活用して下さい。

では、さっそくいきましょう!!

肺炎について。

※あわせて読んで👇 『肺炎の看護計画 根拠付き』

肺炎の病態生理

肺炎は何らかの病原微生物が肺に侵入して発症する肺実質性の急性感染性の肺炎である。

・病原性の強い病原微生物が多数侵入し、肺胞マクロファージだけでは処理できず、好中球やマクロファージが動員され、肺に炎症が生じて肺炎となる。

・一般社会生活を営んでいる人に発症する肺炎を市中肺炎とよぶ。

・入院時すでに感染していた症例を除き、入院後48時間以上経過して発症した肺炎は院内肺炎とよぶ。

・院内肺炎の発生機序には、①宿主が易感染性である場合が多いこと②誤嚥などによる病原体の過剰侵入③病院内が交差感染しやすい場所であること、などが関与する。

病因・増悪因子

・市中肺炎の原因となる病原微生物は、肺炎球菌、インフルエンザ菌、マイコプラズマ、クラミジアなどの頻度が高い。

・院内肺炎の原因となるの病原微生物は緑膿菌、インフルエンザ菌、クレブシエラ属、黄色ブドウ球菌などの頻度が高い。

・市中肺炎では、肺炎球菌、レジオネラ属などが重症肺炎の原因菌となりやすい。

・院内肺炎では、慢性呼吸器疾患、心不全、糖尿病、担癌状態(癌を保有している状態のこと)、人工呼吸器管理下、誤嚥などが悪化の危険因子となる。

疫学・予防・予後

・罹患率、死亡率ともに男性がやや多い。

・罹患率は高齢になるに従い急激に増加する。

・予防にはマスク、手洗い、うがいの励行が重要。

・高齢者や肺炎罹患のリスクが高い基礎疾患を有する患者などでは、インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンの予防接種が推奨されている。

・予後は、年齢や基礎疾患なども含めた重症度により異なり、若年者で基礎疾患がなく軽症であれば死亡率は1%未満だが、最も重症な群では30%に及ぶ。

症状

主要症状は、発熱、咳、痰、呼吸困難である。

・典型例では、咳、痰、胸痛、呼吸困難などの局所症状と、発熱、全身倦怠感などの全身症状が組み合わさって急激に出現する。

診断・検査値

決め手は胸部X線検査と除外診断

・①咳、痰、発熱などの肺炎が疑われる症状がある、②胸部X線検査で新たな湿潤影がみられる、③急性炎症を反映する血液検査所見(白血球数増加、CRP陽性、赤沈亢進)などがみられる、など①②③の場合にはほぼ肺炎と診断される。

・肺炎の確定診断、病原微生物の確定のためには痰の細菌検査や抗原検査、遺伝子検査が必要となる。

・鑑別診断には胸部CTが重要である。

・血液検査では白血球数とCRPに注意する。 根拠:炎症の程度を知るためと、細菌性肺炎と非定型肺炎の鑑別に重要ある。

・細菌性肺炎では白血球増加がみられるが、非定型肺炎では正常または軽度増加にとどまる。

治療法

・肺炎と診断した時点で、病原微生物を予測して抗菌薬を使用する。

・病原微生物が判明した場合は、抗菌薬の感受性を再検討する。

・病原微生物が判明しない場合は、治療開始後3日間の治療効果を判定し、抗菌薬の続行・変更・追加を検討する。

・抗菌薬の終了は解熱、末梢血白血球数の正常化、CRPの改善、胸部X線陰影の明らかな改善などを目安とする。

肺炎患者への看護

・肺音の聴取は、肺葉、肺区域の位置をイメージしながら実施する。 ポイントは打診による音の変化を利用して横隔膜の位置(肺底)を確認できると肺全体のイメージがつく。 根拠:貯留部位の確認が容易になり効果的に介入・評価ができるため。

・気道の保湿では、湿度調整、水分摂取、含嗽、口腔ケア、医師の指示による吸入により、粘稠度を低くして、痰の喀出を促す。

・体位ドレナージ(重力を利用する方法)=排痰体位(貯留部位が肺全体で最も高く、区域気管支が垂直になる体位)を介助し、喀痰を促す。体位ドレナージでは無理な体位は避け、ゆっくりと行う。 根拠:酸素消費量の増大、換気血流比の変化、不良な血管運動反射などで、低酸素血症や血圧低下を招く危険があるため。

・呼吸困難では、衣服調整、便通、食事調整を実施。 根拠:呼吸運動を抑制する要因を調整するため。

・発熱では、体温調整を促す(室内環境、保温)、熱感の軽減(冷罨法)、発汗時の保清、水分摂取。

・生活活動の支援:生活活動の支援では、苦痛の強い時間や倦怠感の少ない時間に行う。 根拠:患者ができる行動に参加してもらうことで、生活活動抑制による苦痛の軽減につながるため。

・食事に対する看護:食事中・食後の姿勢(2時間程度の起座位)を支援する。食事量は1回分を少なくし、回数を増やす。 根拠:食事による横隔膜の挙上は呼吸困難の原因となるため。

・食事は、消化が良く栄養価が高いものを選択する。 根拠:横隔膜の挙上時間を短くするとともに、消化による代謝の効率を上げるため。

・経口摂取が困難な場合は、積極的に口腔ケアを促す。 根拠:口腔内が乾燥しやすい、食事を摂取しないことで保清意欲が低下する場合があるため。

・酸素量療法中は、CO2ナルコーシスの発症に注意する。 根拠:慢性肺疾患の既往がある場合、発症しやすい。

・低酸素血症の改善に口すぼめ呼吸が効果的。 根拠:口をすぼめて、ゆっくりとした呼気をすることで、呼気の初期流速の減速、気道内圧上昇による気道閉塞防止、呼気時間の延長による呼吸数の減少、換気量の増加ができる。

まとめ

肺炎の患者さんは呼吸困難感による、活動の低下、それによる口腔ケアや清潔保持などADLの低下が著明になります。

また不安も強くなるので、看護学生らしい個別性のある、深いかかわりを心がけましょう。

実習頑張っていきましょう!!

では、また!!

コメント