こんにちは。無理やあブログ管理者の無理やあです。

この無理やあブログは、記事をそのまま書いてもらえば看護実習の事前学習ノートが仕上がるブログです。

今回のテーマは『脊髄損傷』。脊髄損傷と一言に言っても、患者さんそれぞれの残存機能には違いがあり、それによる治療や看護は違ってきます。

今回は脊髄損傷の基本的な部分をまとめました。事前学習に活かして下さい。

では、いきましょう『脊髄損傷』!!

脊髄損傷

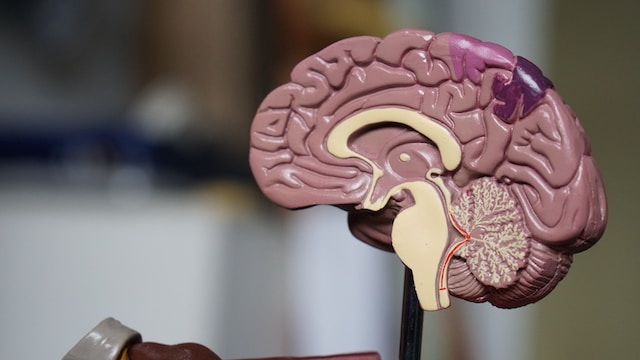

椎骨

・椎骨は、7個(C1~C7)の頸椎、12個(T1~T12)の胸椎、5個(L1~L5)の腰椎、5個(S1~S5)の仙椎、3~5個の尾椎がある。(仙椎、尾椎は、成長につれそれぞれ癒合し仙骨、尾骨となる)これらを合わせて脊柱、あるいは脊椎という。この脊椎の中(脊柱管)を走っているのが脊髄である。

・脊髄の中には脳からの様々な指令を伝える神経、逆に感覚を脳へ伝える神経や、心臓や消化器などの運動を調節する神経など、様々な神経が通っている

・交通事故や転落などで、一度脊髄を損傷すると、壊れた神経は二度と再生しない

・脊髄の障害部分が脳に近いほどダメージを受ける神経の範囲が大きくなる 根拠:(例)脳が発電所であれば、送電線(神経)がきれた場所が発電所つまり脳から近いほど、電気が送られなくなる地域が多くなるのと同じ

・自律神経の損傷も受けるため、運動・知覚だけでなく血圧、体温や排尿のコントロールにも影響が現れる

・脊髄損傷のうち、7割が頚髄損傷

・損傷のパターンは、脊椎の骨折に伴うものが多いが、骨には異常がなく過屈曲や過伸展などにより脊髄が損傷することもある

・一般的に「C7骨折」などと言うとき、C7は骨折した第7頸椎を指すが、例えばC8頸髄が損傷したという場合は、「C7の頸髄レベルまでは残存している」という意味で「C7頸髄損傷」と呼ぶのが普通

脊髄の損傷部位と症状

・第3頸髄以上損傷 障害部位=C4以上 症状=呼吸障害

・第4頸髄~第8頸髄損傷 障害部位=C5~T1 症状=両上肢および両下肢麻痺

・第1胸髄~第3腰髄損傷 障害部位=T2~L4 症状=両下肢麻痺(対麻痺)

・第4腰髄以下損傷 障害部位=L5以下 症状=両下腿麻痺

・神経が完全に損傷されている場合の麻痺の状態を完全麻痺、一部の神経が残存している場合を不全麻痺という

完全損傷と不完全損傷

・正確な診断には脊髄の横断面の状態も考慮する必要がある

・脊髄中の神経は、それぞれ伝える情報ごとにまとまり走行していて、この情報伝達の経路を伝導路という。それぞれの伝導路をたくさんの電線を束ねたケーブルとしたら、この電線の束が完全に切断されると、当然その先の動きはできなくなる。この状態を完全損傷という。

・不完全損傷は、この電線が一部切れていたりつながっていたりする状態のこと

・完全損傷 運動× 感覚×

・不完全損傷 運動× 感覚× Or 運動△ 感覚〇

Frankle分類 脊髄損傷の程度を評価する指標

A:Complete 障害レベル以下の運動・感覚完全麻痺

B:Sensory only 感覚のみが部分的に残存

C:Motror Useleess 障害レベル以下の運動が部分的に残存するが、実用的ではない

D:Motror Useful 障害レベル以下の運動機能残存が実用的であり、多くは歩行可能

E:Recovery 神経症状のないもの、ただ運動・感覚障害はなくても、反射異常がみられる場合あがる

ASIA impairment scale 脊髄損傷の程度を評価する指標

A:完全麻痺 S4‐S5領域に感覚・運動機能が残存していない

B:不全麻痺 損傷レベル以下の運動機能はないが、S4-S5領域で感覚が残存

C:不全麻痺 損傷レベル以下の運動機能が残存しており、半分以上のkey muscleの筋力が3未満

D:不全麻痺 損傷レベル以下の運動機能が残存しており、半分以上のkey muscleの筋力が3以上

E:正常 運動・感覚ともに正常

・Frankle分類やASIA impairment scaleの様に、麻痺の程度が段階に分けられている。評価方法は画像診断が中心で、MRIとCT、エックス線を用いて、脊髄・靱帯・軟部組織、骨(骨折や脱臼)などを確認する

リハビリテーションの意義

・残存機能を最大限に伸ばすことがその後のQOLを左右することとなる

・看護師の役割として、精神的、心理的なケアも重要。また、社会資源を利用し経済面の負担軽減も他職種連携が必要。

褥瘡対策

・脊髄損傷の患者は褥瘡の発生リスクが高くなる 根拠:臀部や下肢の動作が困難になっただけでなく、その部分の感覚障害も発生していて痛みを感じることが出来ないため

・両上肢が比較的動く患者は、車いすではプッシュアップをする 根拠:長時間、臀部が圧迫されないようにするため

・ベッド上での体位変換も重要

尖足予防

・尖足とは、足先が下を向いた状態で固縮し、元に戻らなくなった状態。脊髄損傷の患者に多くみられ、予防しないといけない。根拠:つま先が下に向いている為、車いすへの移乗が困難になるため

尖足の予防方法

・足の先を上あげる(背屈)をキープする

排泄と反射

・膀胱に尿が貯留し、膀胱が大きくなるとまず、その刺激は仙髄に送られる

・刺激を受けた仙髄の指令により膀胱は収縮し、排尿が起こる。排便も同様に、直腸に内容物が入ると直腸壁の伸展刺激が仙髄に送られ、反射によって排便が起こる。ただこれだけでは、失禁が絶えないため上位の中枢である大脳などがそれを上手くコントロールしている。

・尿閉などの排尿障害(神経因性膀胱)や排便障害が発生する 根拠:脊髄損傷により大脳からの指令が伝えられなくなると、コントロールが正常に行われなくなるため

・仙髄を損傷した人は、膀胱と仙髄の間にある反射の経路も障害を受けているため、排尿障害は重度になる

・頸髄損傷ではこの部分が正常であるため、仙髄損傷と比べて膀胱直腸障害は軽度である

・頸髄損傷などの場合は、受傷時期からしばらくすると自身で下腹部を押さえて刺激を与えることで、排尿が可能になる。腹圧排尿という。

排泄の援助

・尿や尿路は基本的に無菌

・尿から1mlあたり10万個以上の細菌が検出される場合や、白血球を含む膿尿がみられる場合は、膀胱炎や腎炎などの感染を疑う

・感染や尿路結石、腫瘍などが原因で尿に血液(赤血球)が混じったものを血尿という

・カテーテルを挿入するときは無菌操作が基本であり、清拭・洗浄する際は、尿道口から肛門へ行う

最後に

脊髄損傷では患者さんによって残存機能が全く違います。今回の記事では基本的なものをまとめました。

この内容をまず理解し、事前学習に活かしたのち、それぞれの残存機能に対応した看護を実施してください。

では、また!!

コメント