こんにちは。現役看護師の無理やあブログ管理者の無理やあです。

この無理やあブログは、記事をそのまま書けば看護実習の事前学習が仕上がるブログです。

ただでさえ大量のレポートに事前学習に追われて忙しい看護学生さん。絶対にこの無理やあブログを利用してください。

今回は、『パーキンソン病』。人口構成の高齢化に伴い増加しているため、看護実習でも受け持ち患者さんとして関わることがあると思います。

病態や服薬コントロールについて、また難病としての法律についてもまとめました。事前学習に活かしてください。

では、いきましょう『パーキンソン病』。

※おすすめ記事 あわせて読んで👇

パーキンソン病とは

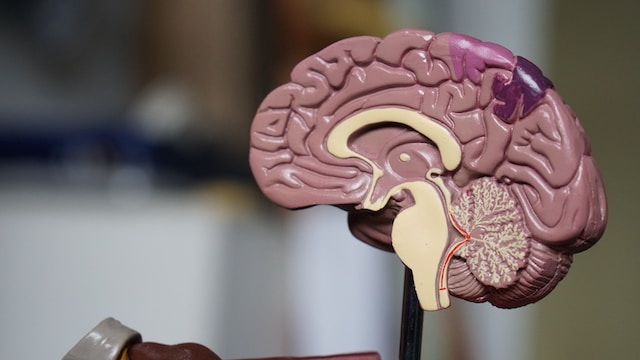

・人間の運動をスムーズにしているのは、大脳の中の基底核という部分である

・基底核の一部である線条体(尾状核と被殻の総称)に、ドパミンという神経伝達物質が働きかけることで、身体の動きが滑らかになる

・パーキンソン病は、このドパミンをつくる中脳の黒質という部分の神経細胞が変性し、線条体へのドパミンの供給が減少することで起こる病気である。なぜ黒質でそのような変化が生じるのか、原因は分かっていない。

※おすすめ記事 あわせて読んで👇

パーキンソン病の四主徴(錐体外路症状)

※パーキンソン病の四主徴は国試に出るよ

①静止(安静)時振戦

手が振るえる症状

・安静にしている時にみられるが、動作時には止まる、睡眠時にはみられない

②筋強剛

・歯車様抵抗

③無動

・動作緩慢

・仮面様顔貌 動作が緩慢になることから表情筋の動きが制限され、仮面様顔貌がみられる

すくみ足(歩き出すときに足が出ない)、小刻み歩行、前方突進歩行などがみられる

前方突進歩行時の看護は、両手をつなぎながら誘導しつつ歩くとよい。また、廊下に線を引いてそれをまたぐようにしたり、メトロノームなどを用いて聴覚のリズムを整える

④姿勢反射障害

・前傾姿勢

・転倒しやすい

自律神経症状

・自律神経症状も特徴的である。具体的には、便秘、起立性低血圧、脂漏性顔貌、排尿障害がある。他に、うつ症状、認知症症状などの精神症状がみられる。

ホーエン・ヤールの重症度分類

・この分類は、パーキンソン病の症状の重症度を示したもので、臨床の場でよく使用されている

ステージ0 障害の程度:障害なし

ステージ1 障害の程度:一側性パーキンソニズム

ステージ2 障害の程度:両側性パーキンソニズムだが平衡感覚なし

ステージ3 障害の程度:軽~中等度パーキンソニズム+姿勢反射障害はあるが、日常生活に介助は不要

ステージ4 障害の程度:高度のパーキンソニズム+歩行は介助なしでなんとか可能

ステージ5 障害の程度:介助なしでは、車いすまたはベッドに寝たきり

・ホーエン・ヤールの重症度分類において、「ステージ3以上で、かつ日常生活、通院に部分又は全面介助を要する生活機能障害度Ⅱ度以上の者」は『難病医療法』における指定難病と認定されている

生活機能障害度

・「生活機能障害度」は、パーキンソン病に限らず、症状を生活レベルに照らし合わせて評価するもので、厚生労働省によって定められた指標

分類Ⅰ度 障害の程度:日常生活、病院にほとんどカイジョを要しない

分類Ⅱ度 障害の程度:日常生活、通院に部分的介助を要する

分類Ⅲ度 障害の程度:日常生活に全面的な介助を要し、歩行・起立不能

パーキンソン病の薬物療法

・パーキンソン病の薬物療法は、ドパミンの減少を補うものが主流である。

・L‐ドパ:ドパミンに変化する

・ドパミン分解阻害薬:ドパミンを分解されないようする

・ドパミン受容体刺激薬:ドパミンの代わりにドパミン受容体を刺激する

L‐ドパ

・L‐ドパ使用時は、幻覚・妄想などの精神症状が著明な場合、危険がないように注意が必要

・ジスキネジア、ウェアリング・オフ現象(治療を続けていくうちに薬効の持続時間が短くなる)やオン・オフ現象(急に症状が良くなったり悪くなったりする)などが生じる

・使用上の注意として、突然服薬をやめないことが重要。L‐ドパなどのパーキンソン病治療薬を突然やめると悪性症候群を生じるリスクがある

L‐ドパの主な副作用

・ドパミンによるもの・・・消化器症状(悪心・嘔吐、食欲不振、便秘)、不随運動、精神症状(幻視、せん妄)、循環器症状(動悸、不整脈、起立性低血圧)

・長期服用後に起こるもの・・・ウェアリング・オフ現象

・急激な中断等によるもの・・・悪性症候群

パーキンソン病の服薬管理の看護

・長期服用により副作用が出やすいため、ウェアリング・オフ現象(治療を続けていくうちに薬効の持続時間が短くなる)に注意する

・適切にコントロールを行い、服薬を突然やめないように指導する 根拠:悪性症候群のリスクが高いため

・便秘になりやすいため(自律神経症状の影響)、食物繊維の摂取、水分摂取を促す

・起立性低血圧もみられるため、水分摂取を促す

・頻尿などの排尿障害がみられることがあるため、排泄に時間がかかってしまう、またトイレへの移動する際に転倒してしまうため、安全を考えて夜間はポータブルトイレを使うことも考慮する

・運動不足は症状を悪化させるため、無理のない程度にストレッチや散歩などで身体を動かすことも重要 根拠:パーキンソン病の患者は身体が動かしにくく、運動に消極的なため

難病とは

・難病とは、「発症の機構が明らかではなく、治療方法が確立していない、希少な疾患であって、長期の療養を必要とするもの」を言う

・難病のうち「患者数が国内において一定の人数(人口の0.1%程度)に達しないこと」「客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立していること」という条件を満たすもののうち、厚生労働大臣が指定した疾患を特に指定難病といい、医療費控除の対象になる

難病情報センター – Japan Intractable Diseases Information Center (nanbyou.or.jp) 詳しく載ってます!!

・パーキンソン病は、疾患の重症度により医療費の助成が受けられる

・パーキンソン病の患者は、医療費の助成以外にも重要によって障害年金の受給や身体障害者手帳の交付、介護保険など様々なサービスを受けることができる 根拠:根拠法『難病患者に対する医療等に関する法律』(難病医療法)

・パーキンソン病で上記の場合は、介護保険の「厚生労働大臣が定める疾患等」に該当し、介護保険の利用可能な者であっても医療保険で訪問看護を受けることになる

パーキンソン病の手術療法

・パーキンソン病の治療の基本は薬物療法だが、薬が効きづらくなってしまう場合や副作用のために薬物療法が困難な場合には、脳深部刺激療法(DBS:Deep Brain Stimulation)という治療法を選択することがある

・脳深部刺激療法とは、脳内に電極を留置し、黒質の近くにある視床下核などの標的部位に電流を流し刺激することで、障害の原因となる信号を遮断する治療方法である

・刺激部位の損傷が少なく済み、標的の位置や刺激強度が調節でき、さらに刺激を中止することで元の状態に戻すことが可能であることから、パーキンソン病において広く普及しつつある治療法

最後に

今回はあまり根拠が多くなかったです。。

すいません。。

では、また!!

コメント