こんにちは。無理やあブログ管理者の無理やあです。

この無理やあブログは、記事をそのまま書いてもらえば看護実習の事前学習ノートが仕上がるブログです。

事前学習は、看護実習には提出が欠かせないものです。しかも・・なのに!!普段から何かしらの課題やレポート提出に追われる看護学生さん、この無理やあブログはその事前学習を仕上げるために活用できます。

無理やあ!!事前学習・・無理やあ!!という看護学生さんは是非見て活用してください。

今回のテーマは『看護実習の事前学習に書べき認知症(血管性認知症・アルツハイマー型認知症)のポイント9選』です。

看護実習では、認知症患者さんとの関る機会が多いと思います。特に老年期の実習では。また、別疾患で治療をしていても、認知症があり、事前学習に認知症についてまとめる必要がある時も多いですよね。今回は認知症を事前学習にまとめやすいように簡単に記事にしました。

実習担当の看護師さんから、認知症の患者さんの病態や看護、その根拠を聞かれたときに活用して下さい。

では、さっそくいきましょう!!

認知症について。

※あわせて読んで👇 【老年期の看護】看護実習の事前学習の書き方とポイント10選 根拠付き』

病態生理

●認知症は原因によって血管性認知症とアルツハイマー型認知症に分かれる

血管性認知症

・血管性認知症は、脳血管障害すなわち脳梗塞あるいは脳出血による認知症の総称。

・主に、脳塞栓症などによる広範囲な脳梗塞、多発性脳梗塞、視床・基底核のラクナ梗塞の多発、大脳白質を広範囲に侵すビンスワンガー病など多様な脳梗塞で生じる。

アルツハイマー型認知症

・アルツハイマー型認知症は、脳組織内でのアミロイドβ蛋白の沈着(老人斑)およびタウ蛋白の過剰リン酸化に起因する凝集(神経原線維変化)による神経機能障害や神経細胞死が引き起こされて生じると考えられている。

病因・増悪因子

・血管性認知症では、高血圧、糖尿病、脂質異常症あるいは喫煙など、脳血管障害の危険因子が増悪因子となる。

・アルツハイマー型認知症では、危険因子として加齢、頭部外傷、家族歴、高齢出産およびアポリオ蛋白E4などが報告されている。

疫学・予後

・65歳以上の老年期認知症の有病率は約4~6%である。そのなかでほぼ半数がアルツハイマー型認知症であり、残りの大多数が血管性認知症とされている。

・認知症の進行のみで命にかかわることはほぼない。アルツハイマー型認知症では一般に6~7年で病状の進行により軽いパーキンソニズムを生じる。さらに寝たきりとなり、肺炎・尿路感染症などで致命的となることが多い。

症状

●認知症では知的機能が著しく低下する。臨床症状は中核症状と周辺症状に大別される。

※出典:認知症の方との接し方が不安な介護士へ|現場で役立つ3つのコミュニケーション法

・認知症とは「正常に発達した知的機能が後天的な脳の障害により、日常生活あるいは社会生活に支障をきたすほど低下した状態」と定義されている。

・アルツハイマー型認知症に臨床症状では、記憶障害を主体とする中核症状およびそれに伴う周辺症状に分けられる。

・周辺症状の多くは治療や介護上の問題となる。BPSDと呼ばれている。

・血管性認知症では、認知症に加えて、仮性球麻痺、片麻痺、歩行障害、感情失禁、パーキンソニズムなどの症状を伴うことが多い。

| 血管性認知症 | アルツハイマー型認知症 | |

| ●経過 | 階段状、突然発症 | 緩徐進行性 |

| ●認知症の特徴 | まだら状 | 記憶障害が主体 |

| ●認知症以外の診察所見 | 構音障害、片麻痺、感情失禁 | 進行性ではパーキンソニズム |

| ●CTやMRI | 大脳の広範囲あるいは多発した脳梗塞、あるいは脳出血の存在 | 側頭葉ならびに頭頂葉の萎縮 (大脳以外の部分の脳血管障害や少数のラクナ梗塞の存在はみられることがある) |

| ●SPECT | 血管障害部位に一致した血流低下 | 頭頂葉での血流低下 |

| ●基礎疾患 | 高血圧、糖尿病、心房細動など | なし |

診断・検査値

●病歴や改訂長谷川式簡易知能評価スケールを利用して認知機能の評価をするとともに、血液検査や脳CT・MRI、SPECTなどから血管性認知症、アルツハイマー型認知症、他の疾患との鑑別をおこなう

・家族から病歴を聴取する

「同じことを何回も聞くようになった」

「散歩に出かけたが、迷子になった」

「大事なものがなくなったと騒ぐことが多くなった」などの訴えが多い など

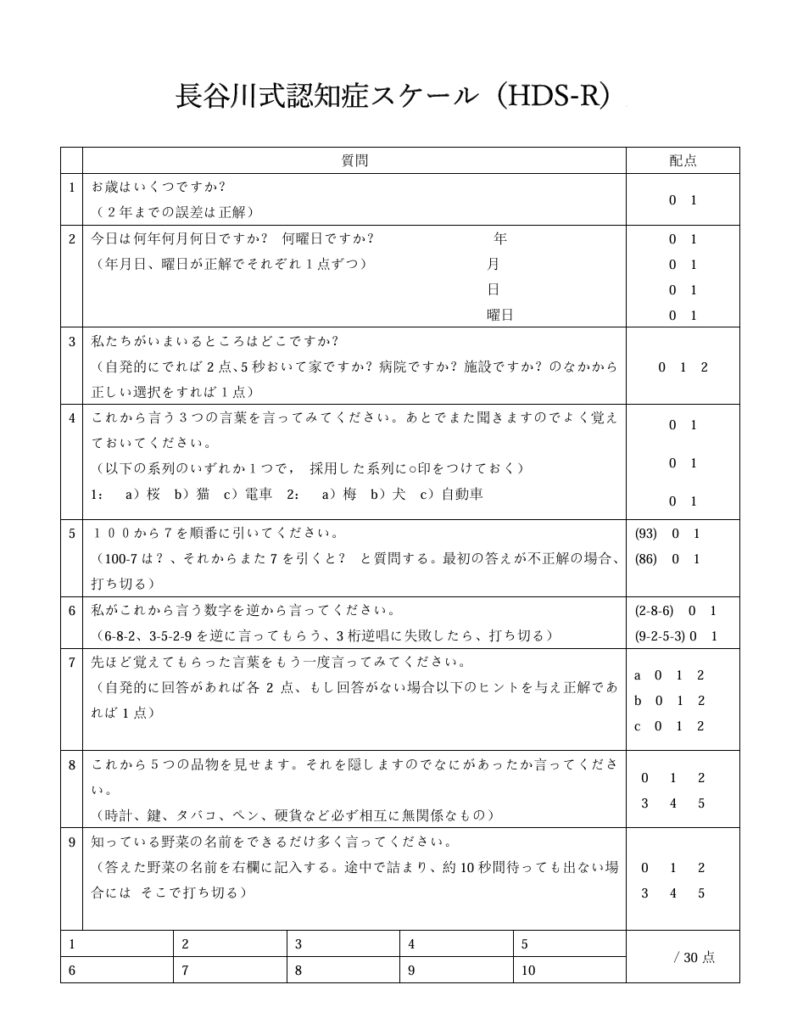

改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS‐R)

※出典:ad9136f69759850362e3e4fbd2373b9b.pdf

・このテストでは20点以下で認知症があるとほぼ判断できるが、それ以上でも必ずしも認知症がないとはいえない為注意が必要である。

・近年、認知症の前段階として、軽度認知障害(MCI)という概念が注目されている。MCIとは、認知機能の低下はみられるが、日常生活は自立しており、社会的な問題行動はみられない状態をいう。

検査値(血液検査、頭部CT・MRI)

●血液検査

・甲状腺機能低下症、ビタミン欠乏症、肝性脳症、神経梅毒などの「治療可能な認知症」を鑑別するために行う。

・血管性認知症やアルツハイマー型認知症に特異的なものはないが、前者では糖尿病、脂質異常症といった危険因子の所見がみられることがある。

●頭部CT・MRI

・血管性認知症では、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害病変を認める。

・アルツハイマー型認知症では、全体的な脳萎縮とくに海馬(側頭葉内側)の萎縮が目立つ。

・脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症など認知症状をきたす器質的な異常も鑑別する。

合併症

・BPSDの幻覚・妄想・異常行動

・嚥下障害による誤嚥性肺炎

・歩行障害による転倒や、それによる外傷(認知症を有すると転倒のリスクが高くなる)

治療法

●症状の進行抑制を目的に、アルツハイマー型認知症では軽症から中等症にアセチルコリンエステラーゼ阻害薬、中等症以上ではメマンチン塩酸塩を投与する。血管性認知症には脳梗塞再発予防を目的に、血小板凝集抑制薬を投与する。

・生活環境の改善「日記をつける」「会話を増やす」「散歩する」や、介護サービス(デイサービスの利用)で脳を活性化することが有用とされている。

処方例(アルツハイマー型認知症)

・アリセプド錠

・レミニール錠

・リバスタッチパッチ 1回18㎎

・メマリー

血管性認知症の患者の看護の基本的な考え方

・血管性認知症は、脳出血、脳梗塞など脳血管疾患に引き続き起こるもので、後遺症の1つと考える。

・血管性認知症では発作を繰り返すたびに段階的に症状が悪化するため、特に再発作を予防することが重要である。

・障害部位によっては、麻痺、麻痺による運動障害、言語障害、嚥下障害などが発症するため、セルフケア能力を維持しながら、これらに対応することが重要である。

アルツハイマー型認知症の患者の看護の基本的な考え方

・アルツハイマー型認知症は、脳の萎縮が著明にあり、また脳内に老人斑(アミロイドβ蛋白)の沈着がみられる。

・認知症はには、中核症状、周辺症状があり、ケアによって、効果が期待されるのは周辺症状である。

・周辺症状は、中核症状がある状況に、環境要因、患者の人格、突発的な出来事などが影響し合って発症するといわれている。患者は自身のおかれた状況、困っていることなどを言葉で表現しにくい状況にある。患者を的確にアセスメントして、適した個別ケアを展開できるかが重要である。

まとめ

認知症では、周辺症状により生活がより困難になり、入院や施設入所となります。看護師はその人の個別性を理解し、セルフケアももちろんのこと、精神的にも安定した生活ができるような看護が必要ですね。

コメント