こんにちは。無理やあブログ管理者の無理やあです。

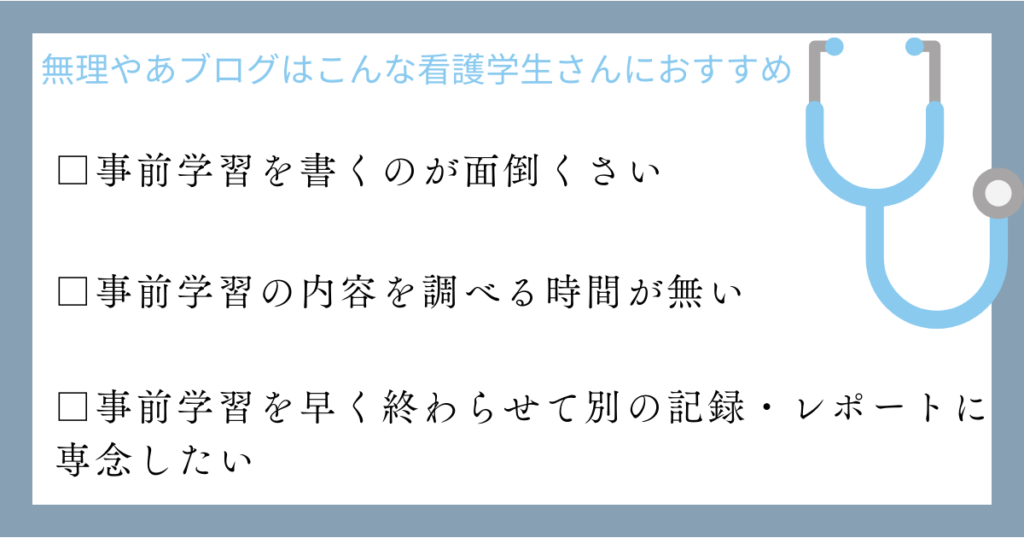

この無理やあブログは、記事をそのまま書いてもらえば看護実習の事前学習ノートが仕上がるブログです。

事前学習は、看護実習には提出が欠かせないものです。しかも・・なのに!!普段から何かしらの課題やレポート提出に追われる看護学生さん、この無理やあブログはその事前学習を仕上げるために活用できます。

無理やあ!!事前学習・・無理やあ!!という看護学生さんは是非見て活用してください。

今回のテーマは『【術前の情報収集】看護実習の事前学習ノートに書くべき項目11選』です。

看護実習では、術前の看護を学ぶ機会が多いと思います。術前では患者さんのどんな情報を収集すれば良いか、事前学習にまとめやすいように簡単にまとめました。

では、さっそくいきましょう!!

※あわせて読んで👇 「術前の看護」について

1 意識・感覚

・術前の患者の意識の清明度、感覚器官の状態について把握する。

・意識・感覚に問題があれば、生活への影響の程度について把握し、必要時はオペ看に申し送りをする。

2 呼吸

呼吸機能

・術後は喀痰が増える傾向にある。 根拠:気管挿管による気道の損傷や麻酔ガスによる気道粘膜への刺激によるため。

・無気肺などの呼吸器合併症を起こす危険性が高くなる。 根拠:増加した喀痰が創痛や体動困難で喀出できないため。

・呼吸器合併症を防ぐためには、術前の呼吸機能検査である「%肺活量(%VC)」と「一秒率(FEV₁.₀%)」が正常範囲であることが重要。

%肺活量と一秒率

・肺活量(VC)とは、大きく息を吸い込んだあと、肺からフウーっと最大限吐き出した空気量のこと。正常平均値は成人男性3,000~4,000㎝³:成人女性2500~3500㎝³

・%肺活量とは、予測される肺活量に比べて、実際その患者は何%の肺活量があるかということ。

・一秒率(FEV₁.₀%)とは、肺活量の何%を最初の1秒間で吐き出せるかの割合である。

・手術を受ける患者であれば、%肺活量は80%以上、一秒率は70%以上あることが望ましい。

・%肺活量と一秒率が低いと、痰を出す力が弱いため、術後に無気肺などの呼吸器合併症を起こしやすいということになる。

喫煙

・術前は早い時期から禁煙とする。 根拠:喫煙は気道・肺の汚染・損傷、咳・痰の増加をまねき、術後合併症のリスクを高めるため。呼吸器系以外に心血管系、消化器系へも悪影響を与える。

・ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が400以上の場合は、肺がんなどのリスクが高くなる。(国試)

喘息の既往

・喘息の既往があれば、必ず主治医や麻酔医に報告する。

・術前2週間以内に喘息発作が頻発していれば危険。 根拠:前投薬や麻酔薬などが術中・術後に喘息発作を誘発することがあるため。

・喘息の既往がある場合は、術後呼吸器合併症の発生率も高い傾向にある。

3 循環

血圧

・術前血圧180/100mmHg以上の高血圧は高リスク状態。

心筋梗塞の既往

・心筋梗塞の発作を3~6か月以内に起こしている場合、再発作の危険性があるため主治医に報告する。

4 体液・内分泌

貧血の有無

・ヘモグロビン(Hb、血色素)は10g/dL以上であることが望まれる。 根拠:がんなどで貧血があると、手術での出血により貧血がさらに悪化することがあるため。

止血機能

・血小板は問題なく手術を受けるためには少なくとも、10万/μL以上あることが必要。 根拠:血小板は血管損傷時に集合して損傷部位を塞ぎ、止血作用を発揮するため。

・特に5万/μL未満の場合は、術中に血小板輸血をする可能性がある。

糖尿病の既往

・糖尿病などの生活習慣病にかかわるデータを術前から把握しておく。 根拠:糖尿病の既往があると、術中・術後に血糖値が変動しやすく、動脈硬化や血糖壁の脆弱化、細菌・ウイルスなどへの抵抗力などにより、創治癒遅延のリスクがあるため。

肝機能

・術前のAST(GOT)やALT(GPT)に異常が無いか確認する。 根拠:麻酔や手術侵襲、輸血の使用などにより肝機能が低下することがあるため。 数値が100lU/L(国際単位毎リットル)以上であれば、手術をすることでリスクが生じるため。

・肝臓は劇薬の全身麻酔薬や毒薬の筋弛緩薬など術中に使わざるを得ない薬剤を分解し、身体に悪影響を及ぼさないように無毒化するのが肝臓である。

・全身麻酔薬は劇薬

・筋弛緩薬は毒薬

5 体温

・麻酔や手術侵襲によって、基礎代謝が低下し、さらに出血に伴って循環血液量も減少するため、術中の体温は低下する。そのため、術後に電気毛布などを用意する。

6 食事

・術前から低栄養状態の場合、術創部の生着が遅れる原因となる。血清総タンパク(TP)や血清アルブミン(Alb)の量、BMIから栄養状態を判断しておく。

BMI

・BMI=体重(Kg)÷[身長(m)]² (国試)

※18.5未満 痩せ

※18.5~25未満 普通

※25以上 肥満

7 排泄

腎機能

・術前に尿素窒素(BUN)やクレアチニン(Cr)などのデータが基準値範囲内かを確認する。 根拠:麻酔や手術侵襲により腎機能が低下することがあるため。

・特に高齢、高血圧症、糖尿病、術前からの腎機能が不良な患者は注意が必要。

便

・必要時、術前に整腸剤・下剤・浣腸などで排便コントロールをはかる。 根拠:術後まもない時期の排便の努責や下痢は、術創部の安静を妨げ苦痛をまねくため。

8 睡眠・休息

・疾患と予後、社会復帰、手術・麻酔に対する不安が睡眠に影響していないか把握する。

・疲労が蓄積していないか、術前から睡眠・休息がとれているか確認する。

9 清潔

・術前に入浴、洗髪をし、口・爪・耳・鼻を清潔にする。

・日頃の清潔習慣や術直前の最終入浴日などを把握しておく。

10 性

・手術部位が生殖器系に影響する場合は、術後の生殖器系への影響や回復過程・程度に関する医師からの説明内容と患者・家族の理解状況を把握しておく。

・閉経前の女性であれば、手術日から術後に月経とかさならないか確認する。

11 生活環境の安全と環境

細菌感染症の有無

・細菌などの貪食作用がある白血球が基準値内であるかどうかの情報収集は重要である。術中・術後の患者は、抵抗力・体力が低下するため、通常は感染力が弱いMRSAなどの微生物でも感染症に陥ることがある。 根拠:手術では、感染防御機構である皮膚を切り開くことで、感染などに抵抗しうる身体であることを確認しておく必要がある。

白血球 基準値:約3,300~8,000/µL

・白血球には、外部から侵入した細菌・ウイルスなどを食べる貪食作用と、腫瘍細胞や役目を終えた細胞の排除などの役目がある。

・術後の創感染予防のためには、術前から白血球が基準値内であることが大切である。

・白血球 基準値:約3,300~8,000/µL

・化学療法後の患者であれば、白血球が減少していることがあり、1,000/μL以下であれば、術創部の感染がみられたときに細菌の貪食作用をもつ白血球が少なすぎて感染に抵抗することが困難。

まとめ

看護実習では、術前・術後の看護は必ず学ぶ機会があります。行動目標で「受け持ち患者の情報収集を行い」と、私もよく発表していました。

何を情報収集していいか、その根拠についてもこの記事を活かして下さい。

術後の看護の記事もあるので、そちらも確認して下さいね。

※あわせて読んで👇 「術後の看護」について

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/38f0c175.60fe0e9d.38f0c176.28d506eb/?me_id=1333268&item_id=10000026&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flittlemagic%2Fcabinet%2Fitem%2F07392665%2Fimgrc0115102514.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント